DeNA Creators Interview!

今回お話を伺ったのは、DeNAデザイン本部UI/UXグループのリーダーを務める小原大貴と、多摩美術大学 情報デザイン学科 情報デザインコースで准教授を務める吉橋昭夫先生。約4ヵ月にわたり共同研究を行ってきたお二人。前編ではAIをテーマにした取り組みを追いましたが、後編はアイディエーションについて伺いました。

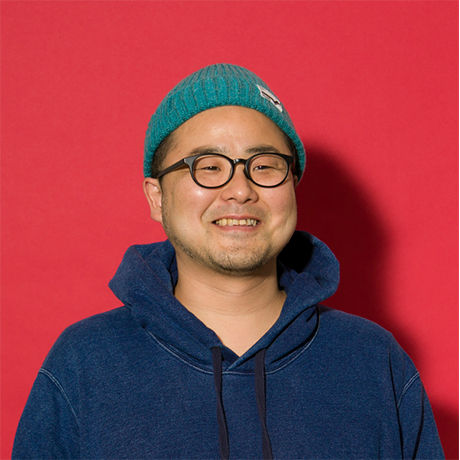

プロフィール

小原大貴(Hiroki Obara)

2005年多摩美術大学情報デザイン学科を卒業。大手代理店系Web制作会社でアートディレクター、UXデザイナーを経験後、DeNAへ入社。現在はサービス領域デザイングループのマネージャーと新規サービスのUXデザインに従事。

吉橋昭夫(Akio Yoshihashi)

多摩美術大学情報デザイン学科准教授。専門は、サービスデザイン、UIUXデザイン。1986年千葉大学工業意匠学科卒、メーカー勤務の後、多摩美術大学大学院に進学、静岡大学助手等を経て、1998年情報デザイン学科に着任。芸術学修士、経営情報学修士(MBA)

学生と一緒にAIの「新しい使い途」を考える

吉橋:最初にAIのお題をいただいた際に「新しい使い途」とおしゃっていましたよね。

小原:そうですね。まずAIは今しかできないテーマだと思いました。まだ世の中的にもAIの使い方を模索しながら徐々に浸透してきてる状況。そのなかで「新しいこと」とハードルが少し高いのですが、だからこそ一発逆転があるのかなと。

吉橋:DeNAさんでやっているようなビジネス用途はプロが一生懸命考えているのでわかっていると思うのですが、そうではなく“思いもよらない”使い方を知りたいとおっしゃっていたので、ふだんのビジネスの検討方法とは違うやり方にさせてください、と提案しました。収束するかどうかわからないままアイデアを広げさせてください、と。

小原:そうですね、なるほど、そうくるか! と思いました(笑)。

吉橋:ビジネスだとゴールがあるので「ユーザーのニーズは?」が大切になりますが、今回は「ニーズわからない」「どこで使うかもわからない」、それでもAIとカメラを使ったものを生み出そうと……。学生たちは、最初不安そうでしたけど。

小原:僕も最初は「大丈夫かな?」と不安になった時もありましたが、やっていくうちにこれはイケるなと感じる瞬間がありましたね。座学や技術体験、フィールドワークなどのインプットが終わってからの、いざアイディエーション、という段階で、「世の中のどこにカメラつけたら面白い?」っていう大喜利みたいなことをした時に手応えを感じました。なんか面白い、すごく広がったな、と。あそこがこの授業のターニングポイントだったのではないでしょうか。

吉橋:研究でも授業でも、問題解決型をやらないのが僕のスタイルなんです。はじめに問題を設定すると、発想の精度は上がるんですけど学生は世の中をあまり知らないので、自分の目の前のキャップの蓋がはずれない、みたいな小さな問題設定になってしまうんです。今回は、最初からあまり問題を決めずに、混沌とした中をぐるぐる混ぜていると何か出てくる、というやり方をしました。紆余曲折とトライ&エラーが増えるので効率は悪いのですが……。大人は、先に問題設定をすると精度の良いアイデアが出てくるんですけど、学生はそうとは限りません。問題を見つけてくるところからやらせるというやり方ですね。一度風呂敷を広げることになるので、うまくやらないと収集がつかないことになってしまうんですけどね。そのかわり、自分の視線に入っていなかったところが見つかってくる。

小原:僕らも学生たちも視野が広がりましたね。そういったアプローチもあるのか、と。具体的にいま思い出せるのは、魚にカメラをつけるとか虫にカメラをつけるとか、紙幣にカメラをつけるとか。

吉橋:使える、使えないとかいろいろな条件を取っ払って「もしカメラがついていたら」と、思いついたことをどんどん発表していって面白かったですね。

小原:10分くらいで50個くらい……、もっとかな、天井まであるホワイトボードいっぱいアイデア出ていましたね。

吉橋:“もしも”ということなので、魚にカメラとか発想が飛ぶんですよ。 最終的には魚はなかったですが、手にカメラがついたアイデアは形になりましたね。ああいう考えは、壁にカメラがついているっていう固定観念を取っ払わないと出てきませんから。頭をかき混ぜるためのアイデアというか。

小原:アイディエーションにあたって、このようなブレスト成果に至ったのも、事前にフィールドワークしているからっていうのもありますね。そこはすごく重要なポイントだと思う。

吉橋:プロジェクトを始めた頃に実際にカメラとディスプレイを見せていただきました。「街の中にカメラがいっぱいあるからそれを探して来てください。AIがついてる、ついてないは問わないので」、ということをやったらあちこち見つけてくるわけですよ。ただのカメラもあれば、何かデータを処理していそうなカメラも。そういうのを観察しておくと、「ここにもついているんだ」「あれ撮っているだけど、どこで見ているかわからない」「こんなところについているの⁉」って、自分の目で見てくるわけです。それが次のアイデア出しのヒントになる。ただ探しているだけのようにも見えますが、学生たちはたくさん見つけてきて一生懸命発表していましたね。

体験の“溜め”をつくることでリアルなUXが生まれる

小原:僕もプロダクトを作るときにやるんですけど、“体験”を考えるときに、「現地に行ってみる」「現地に近しい場所に行ってみる」っていうのはすごく重要なことだなと改めて思いました。「実際に可動している様を見る」ということですね。監視カメラを探せっていうお題でしたが、「なんでここに監視カメラがついているのか」と頭の中で考えるのと実際に見るのとでは、違うんじゃないかな。

吉橋:ネットで検索すればいろいろ出てきますけど、リアル感がないですよね。「あそこに付いているらしいです」みたいに、他人から聞いたことになると、発想が“よそ行き”になっちゃうんですよ。美大の学生は自分で見聞きしたもののインプットがすごく強く中に残る人なので、一度行ってくるとしっくりくるというか、一度自分の体の中を通してアイデアが出てくる。大人だと、ついつい端折ってわかったような気になってやるんですけどね。

小原:そうですよね。大人は知見がありますから。でも「なぜカメラはこういう向きなんだ」とか、見ないとわからないことはたくさんありますよね。

——フィールドワークは他に何かやりましたか?

小原:僕らは伺えなかったですが、SONYのMESH(http://meshprj.com/jp/)を使ってみたそうですね。

吉橋:そうですね。最初の頃、デバイスはカメラだけじゃないので他のも使っていいですかって、お願いしてやりましたね。センサーに馴染みがないので、簡単な工作みたいなことをやって、ちょっとだけ体験させました。実際自分でやってみると体験として残りますね。最後にエクスペリエンス、UXっていうものをデザインするときに体をメディアに使って、自分が体験したものじゃないと良い体験が出せないですから。美大でやるときのひとつのコツですね。

小原:なるほど。やはり自分の体験にすると、取り込む情報の質が変わりますね。

吉橋:そんなに濃いものではないんですけど、情報だけ入れてもどこか嘘っぽいものが出てきてしまう。「本当にそれ欲しい?」みたいなものが出てきちゃうんです。疑似的なものになってしまうけど、体験させてみる。

小原:そうですね。その体験の溜めが必要ですね。

吉橋:そう。溜めて、積層しておいて、振ると出てくることが大切なんです。

新しいアイデアはエラーから生まれる

——今回の研究は学生だけでなく、我々の溜めにもなったと思うのですが。

小原:そうですね。この半年くらいのワークで、なぜ中間や最終で「いいUXだ」って思うものが出てくるのかなって考えたときに、やっぱり実際体験しているから違うんだな、と思いました。本物っぽい体験が出てくるっていうのはその通りなんですよ。

吉橋:最近わかってきたんですけど、ぐちゃぐちゃっていうのをやるんですよ。“デザイン思考”が流行って、一般のビジネスパーソンの皆さんもワークショップをやるじゃないですか。あれは、ステップごとに情報を整理していきますよね。僕も昔は整理していたんですけど、あるときからステップごとに整理するのをやめてしまいました。

小原:なぜですか?

吉橋:整理しないと、さまざまな体験がぐちゃって入ってきて気持ち悪くて不安定ですけど、そのぐちゃぐちゃのまま「アイデアを出してみて」って言うと、この辺にあった点と、違うところにあった点がつながるんですよ。整理しちゃうと整っちゃうんですよね。大人は整っていないと不安なんですよ。次は問題定義です、次はアイディエーションです、って本来のデザイン思考通りに段階を追っていくのは、それはそれでいいと思うのですが……。ただ、変なものを出そうと思うとエラーが起きないといけない。

小原:エラーですか?

吉橋:はい。ぐちゃぐちゃに耐えられない人もいます。もっとスッキリした方がいいってこともある。不安だし、先が見えないし、嫌なんですよ。ですが、イノベーションとまで言わなくとも、“変なもの”を生み出そうとすると、ぐちゃぐちゃのままの方がいいなと思います。ほら、手袋にAIがついているなんて思いつかないじゃないですか。

河村真奈さんによる「未来てぶくろ」。てぶくろにカメラが搭載されており、手に持ったり、かざしたりするだけで買い物中の“あるある“悩みを解決してくれる。

吉橋:あれは彼女の中で何と何がつながったかわからないですけど、整えた中からは出てこないですよ。理論的な裏付けはないですけど。エラーが起きないとこういうアイデアは出てこない。

小原:確かに。それはあるかもしれないですね。定石でやっていくと出なかったアイデアかもしれない。どっかで点と点がくっついてしまったんでしょうね。

吉橋:“アイデアはエラーだ”っていうのは、プロダクトデザイナーの山中俊治先生がおっしゃっていたんですけどね。僕もすごく腑に落ちて。

小原:整理したほうが気持ちはすっきりしますよね。でも、新しいことを生み出すときって、確かに脳内エラーが起きているのかもしれませんね。

鏡にカメラをつけて運動フォームを確認する。KIM Seoyoonさんが考えたのは、カメラが専属のトレーナーになってくれるというもの。

渡辺詩織さんが考えたアプリは、電車内にカメラを付けることで、混雑状況をAIが整理して知らせてくれる。乗客は空いている車両がわかり、通勤、通学を快適にする。

吉田彩夏さんが考えた「My本棚」は、スマホのカメラで自分の本棚を撮影しておけば、新しい本を買う時のダブリを防ぐというもの。

小原:一回みんなの頭の中のボルトをはずしてアイデアを広げてみるっていうのは、デザイナーのみならず会社の中でやってみてもいいかもですね。

吉橋:今回は、美大の学生だけでしたが、いろんな分野の学生を集めてこういうことをやったら面白いと思います。また、全然違う答えが出てきそう。

小原:確かに! 他ジャンルの人を集めてそういうのやってみたいですね。僕も多摩美の情報デザイン学科出身ですけど、美大生というかデザイン学科の学生であっても、良くも悪くもコミュニティのなかで閉じてしまっている傾向にある気がします。“デザイン”って名前がついている限りは、社会と関わりがあるものなので、デザインを学んでいく過程で、共創というか、もっと色々な人、モノとつながっていった方が、学びとして強い体験になると思いますね。今だからそう思えるかもしれないのですが、僕が学生だったら今回の授業絶対参加したい(笑)!

——最後に何か学生たちに伝えたいことはありますか?

小原:僕たちでもまだまだふんわりとした理解の、AIという難しいお題に向き合ってもらってありがとうございました。今回、理解するのにパワーがかかるもの(AI)を理解し、それからサービスの価値やアイデアを考えて、実際使ってもらっているUXのイメージを具体化するという、結構なハードワークでしたが、いつかきっと役に立つ時が来るんじゃないか、来てほしいなと思っています。

吉橋:今回の取り組みは誰でもできるものじゃなくて、皆優秀だったし、それぞれがちゃんと理解していたと思います。これからの時代は難しいことにチャレンジしていかないと仕事にならない。誰もがわかるものは、誰か別のデザイナーがやっている。だからこそ、新しいものにどんどんチャレンジしていってほしいと思いますね。

小原:「今しかできない新しいこと」というテーマで今回はAIを選びましたが次はなんだろうか、ブロックチェーンでしょうかね? 次の授業はブロックチェーンを使った新しいサービスとUXを考えましょう(笑)。

——ありがとうございました。